[title]

Este artigo foi originalmente publicado na revista Time Out Lisboa, edição 671 — Outono 2024. Ainda nas bancas.

Criado na Amadora, mas há quase 20 anos lisboeta, João Barbosa marcou – como poucos – a música produzida em Portugal nas últimas duas décadas. Ou mais. Desde os tempos em que era o Lil’ John da Cooltrain Crew e do 1-UIK Project a essa pedrada no charco que foram os Buraka Som Sistema entre 2006 e 2016, passando pelos trabalhos e as carreiras alavancadas pela editora Enchufada e os discos gravados como Branko desde 2013.

Editou este ano Soma, o quarto álbum a solo (todavia repleto de convidados e vozes), e prepara-se para dar o primeiro concerto em nome próprio no Coliseu dos Recreios, esta quinta-feira, 28 de Novembro, o dia do seu 44.º aniversário. A estreia a solo na icónica sala de concertos coincide também com os 20 anos de carreira discográfica, porém, no final de uma longa conversa no Jardim da Parada, em Campo de Ourique, descobrimos que ele prefere não se focar nesse número. É só uma festa, um concerto. Especial, mas divorciado de qualquer numerologia. Uma comemoração do que está para trás. Mas, sobretudo, do que está para vir.

Estás a celebrar 20 anos de carreira. Quando começaste, com 23 anos, imaginavas que um dia ias estar aqui, à porta do Coliseu, com várias voltas dadas ao mundo?

Não achava que fosse uma possibilidade. Principalmente por estar a vir de um género que não era o mais mainstream na altura, que era a música electrónica.

E em particular o drum and bass.

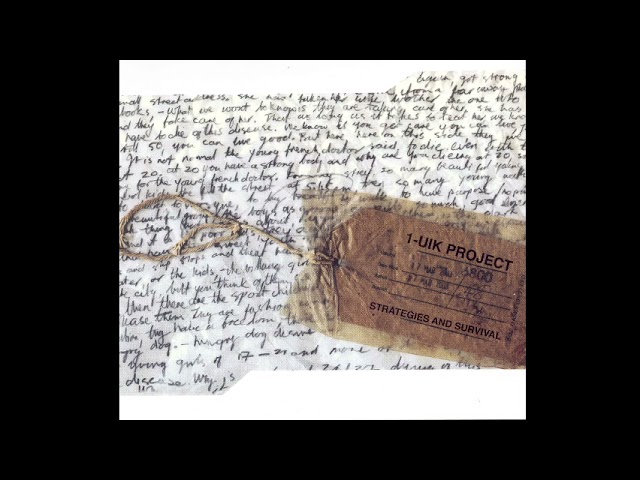

Isso foi mais no final de 98. Eu conto os 20 anos desde a altura em que lancei o [disco de] 1-UIK Project. Nessa altura, fazia sessões de DJ no Clube Mercado, no Clube da Esquina, etc. E passava um bocadinho de tudo: funk, jazz, hip-hop... De Cool Hipnoise a Pharoah Sanders, uma viagem grandona. Que teria sempre o meu momento de drum and bass, tal como teria o meu momento de várias coisas, porque eram quatro ou mais horas a tocar.

Conseguias viver desses DJ sets, ou tinhas outro trabalho?

Estava a estudar. Esses sets rendiam um dinheirinho extra, para comprar material e fazer coisas do género, mas ainda estava muito na faculdade, a ser suportado pelos meus pais.

Chegaste a acabar algum curso?

De Direito. E tirei também um curso de Engenharia de Som.

Acabaste Direito com que média?

Nem sei. Acho que deve ter sido 11, 12 no máximo. O curso, para mim, era uma coisa muito funcional.

Para os teus pais te deixarem fazer música descansado?

Também. No fundo, tinha a possibilidade – o privilégio – de ter aquelas aulas e ninguém me chatear, ninguém me impor muito, e poder continuar a fazer uma vida em paralelo. Havia a vida de agente secreto e a vida oficial, as coisas iam acontecendo e estava tudo ok. Foi um privilégio muito grande conseguir fazer ambas sem ter que prescindir de uma nem da outra.

Percebo.

Isso acabou também por formar o meu carácter e a minha personalidade. Até na música, ajudou-me a perceber que várias coisas são possíveis de conciliar. Do curso de Direito, em particular, tirei uma certa capacidade de síntese. E percebi que era capaz de enfrentar um projecto grande. Porque aquilo para mim era mesmo só um projecto que queria despachar, fazer o mínimo possível e ter um dez. Esse exercício foi-me útil para o resto da vida.

“Deixei de fazer tudo o resto a partir do momento em que descobri como é que se produzia música no computador”

Nunca consideraste exercer?

Sinto que, fisicamente, deixei de fazer tudo o resto a partir do momento em que descobri como é que se produzia música no computador. Mesmo muitas actividades, muitas coisas… Por exemplo, continuei a ir de férias, ainda viajei bastante com 20, 21, 22 anos. Com os meus amigos e não sei o quê. No entanto, levava sempre um MiniDisc comigo, ou assim, para gravar algumas ideias. Uma viagem já fazia parte do meu processo criativo.

Continuas a fazer isso?

Já não preciso levar o MiniDisc, agora tenho o telefone [risos]. Mas sim, continuo a fazer muito isso. A gravar ambientes, a filmar tudo. Quase todas as sessõezinhas de estúdio, seja em Portugal, seja fora, acabo por estar sempre com uma GoPro. Sou um voyeur do próprio processo criativo, porque acho que é aí que acaba por estar o maior sumo. Nas pessoas à nossa volta e nas relações sociais que desenvolvemos com elas.

O teu percurso musical sempre foi muito influenciado pelas pessoas à tua volta. Como o Kalaf, com quem te cruzas na Cooltrain Crew e acabas a fazer o disco de 1-UIK Project, antes dos Buraka.

Esse disco, se calhar, não teve uma expressão comercial por aí além. Contudo, foi muito importante, no sentido de alguma cobertura que teve. Isto apesar de ter sido um feito meio à pressão, num Agosto aborrecido. Antigamente, Lisboa em Agosto era um deserto, não conseguias fazer nada. E decidimos aproveitar a seca para fazer um disco numa semana – que acabou por se prolongar pelo mês quase todo, com misturas e com isso tudo.

Como é que do 1-UIK Project passam para Buraka Som Sistema?

Lisboa tinha um certo élan, na altura. Todas as pessoas que estavam a crescer e a relacionar-se com o meio cultural sabem que viveram uma fase especial da cidade e da sua vida. Queríamos estar em todo o lado e fazer tudo e tocar tudo e gritar tudo. Então, inevitavelmente, não tínhamos só um projecto. Ninguém tinha só um projecto. Toda a gente tinha 86 projectos que se multiplicavam em 350. Da mesma maneira que estávamos a produzir um disco de spoken word para o Kalaf, que depois foi rejeitado pela editora, e do qual nasceu o 1-UIK Project, também os Buraka nasceram das noites do Clube Mercado. Tínhamos lá uma residência, comigo a passar música e o Kalaf como MC, em que tocava um bocadinho de tudo: brokenbeat, dubstep, depois uns temas de kuduro.

É aí que aparece o Conductor?

Foi um bocadinho intencional, no seguimento disso. A partir do momento em que nos apercebemos ali em palco que todas estas coisas se misturavam umas com as outras, num mesmo set, e música a seguir a música, nesta ordem de que estou a falar, acabámos por perceber que havia ali um cruzamento musical interessante. E então fomos buscar o Rui [Pité], o Riot, que estava sempre connosco e tinha estado envolvido em 1-UIK Project e não sei quê, para também trazê-lo para estas noites. E depois veio o Conductor, que tinha chegado de Angola há pouco tempo e estava ainda com todo esse universo de kuduro muito fresco. E nós sentíamos que queríamos, de alguma forma, construir essa cena.

Isso já depois do Conjunto Ngonguenha?

Ele estava cá a estudar na altura. Mas foi mesmo pelo disco do Conjunto Ngonguenha que achámos que seria uma pessoa interessante para puxar para estas noites, e fazer delas um laboratório. Para percebermos como é que conseguíamos sintetizar aquelas sonoridades todas e criar uma canção, um beat que fizesse sentido. E a partir do momento em que criámos o From Buraka to the World tornou-se óbvio que aquele era o passo a dar e que os outros 349 projectos tinham de ficar em pausa durante um tempo.

O que é que o From Buraka to the World tinha que faltava aos outros 349 projectos?

Aquela música soava pura, soava interessante, soava diferente. Acima de tudo, acho que soava inovadora. A chave para mim sempre foi essa. O meu foco aqui sempre foi tipo tentar perceber de que forma é que conseguíamos fazer algo novo, que mais ninguém estivesse a fazer. Isto em tudo. Claro que no caso de Buraka acabou por ser mais óbvio. Percebemos que era o projecto certo para colocarmos a energia toda.

Nessa altura, eras conhecido como Lil’ John, o gajo do crunk. Supostamente, mudaste de nome porque te apresentaram o Lil Jon original e tiveste vergonha de dizer como te chamavas. É verdade?

Isso é real. Foi no Terminal 5, em Nova Iorque, num concerto da Santigold. A gente tinha-se conhecido uns anos antes, e entretanto ela estava a apresentar o primeiro disco. Nós também estávamos em Nova Iorque na altura, a fazer uns DJ sets ou lá o que era, e acabei por ir vê-la. Nessa noite, o Diplo apresentou-me ao Lil Jon original e tive um bocado de vergonha de dizer o meu nome. Até porque na altura eu era mais a pessoa de Buraka Som Sistema, não era muito o artista Lil’ Jon. Era um bocado aquele nome de booklet de CD. Foi aí que percebi que precisava de arranjar um nome que me individualizasse enquanto artista.

“Estava tudo a acontecer a um ritmo tão rápido que não conseguia parar para pensar no [meu] nome”

E passas a ser o J-Wow. Problema: também havia outra JWoww.

Estava tudo a acontecer a um ritmo tão rápido que não conseguia parar para pensar num nome interessante. Perguntavam-me que nome é que ia aparecer aqui ou ali, e atirava uma coisa qualquer para o ar. Não era muito pensado. E isto leva-me outra vez ao Diplo. Quando ele criou a Mad Decent, acabou por se rodear de uma série de produtores e de pessoas que fizeram os primeiros lançamentos da editora. Eu fui um deles. Na altura, tentei encontrar um nome que fosse pronunciável em inglês e lembrei-me que quando os americanos e os ingleses tentavam dizer o meu nome, aquilo meio que soava a “Juau”. Vem daí o J-Wow. Só que, por volta da mesma altura, aparece uma rapariga que era a JWoww no Jersey Shore e lixou-me outra vez os planos, porque quando alguém pesquisava por mim aparecia ela.

Lá tiveste de mudar outra vez de nome.

E aí tive realmente de parar um tempo, para tentar construir algo que fizesse mais sentido. Chegar ao nome Branko passou muito pela análise do meu próprio nome e de vários outros factores. Acho que em 2013 ou 2014.

Foi pelo menos em 2013, senão antes. É quando lanças as primeiras músicas como Branko.

Pois. O single, o “Time Out”, é de 2013.

E a mixtape Drums Slums Hums.

Essa não sai em 2014?

Não. Em 2014 sai o Control, o EP. Por acaso, queria falar-te disso. A mixtape não está nas grandes plataformas de streaming, mas pelo menos está no Bandcamp. Já esse EP e o disco de remixes que lanças a seguir não estão mesmo em lado nenhum.

Não.

Porquê?

Para ser 100% honesto, isso foi uma reacção àquela música de dança que na altura estava a ficar muito grande, a cena toda da EDM e do Skrillex e mais não sei o quê. Se calhar foi o meu projecto, enquanto artista, que foi mais ao encontro disso. E não adorei o resultado.

Estás a falar da mixtape ou do Control?

A mixtape tem muitos momentos assim, porém ainda me consigo encontrar ali. Já o Control foi mesmo uma reacção ao momento e não sinto que tivesse alguma coisa para dizer. Foi mesmo uma decisão concertada retirar o disco [das plataformas]. E também os remixes. Não fazia muito sentido existirem.

Ok...

Acho que um aspecto interessante da música digital é que consegues mais ou menos curar aquilo que é o teu perfil, e tentas encaixar lá algumas coisas e deixar outras de fora. Tento não destruir a discografia, mas...

Em termos de preservação, no entanto, isso é problemático. Percebo que, se não fosse pela facilidade da edição digital, muitas músicas nunca teriam sido lançadas. Também admito que os artistas se sintam tentados a fazer essa curadoria. Mas há registos que se perdem para sempre, de uma maneira que dantes não acontecia.

Calma, estás só a pensar no streaming. Nessa altura, ainda comprávamos música.

Só que agora não há maneira de comprá-la.

Certo. Porém, muita gente os comprou na altura que eles estavam disponíveis. Ou seja, da mesma maneira que podes passar um disco de uma mão para a outra, podes passar uma pasta com quatro [ficheiros] mp3.

Mas...

O artista pode escolher retirar aquilo do perfil, mas não consegue destruir esses ficheiros.

Mas e quem não comprou na altura? Eu posso ir a uma loja de discos em segunda mão e encontrar um single de sete polegadas que um artista escolheu não reeditar e levá-lo para casa. Ou procurar por ele no Discogs. Como é que arranjo a tal pasta?

Podes ir ao Reddit e perguntar quem é que tem. Ver se houve alguém que na altura comprou e fez download dos ficheiros que te possa passar.

Nada garante que te respondam, porém. Enquanto dantes podíamos ir a um sítio...

Físico. Sim, eu compreendo. Por isso é que, a partir de um determinado momento, senti a necessidade de voltar a fazer edições físicas. Porque perdeu-se tanta coisa que sinto que, principalmente desde o Atlas para a frente, todos os projectos têm que ter nem que seja uma edição de 500 cópias e eu fico feliz. Se morrer, o disco não desaparece.

Só mais uma pergunta a propósito do Control. Quando lançaste o EP, disseste que era absurdo achar-se que, por teres uma carreira a solo, os Buraka Som Sistema iam acabar. Passo a citar-te, no i: “Isso é porque as pessoas devem estar habituadas a uma dinâmica mais antiga. Tipo quando começou o Phil Collins é porque acabaram os Genesis.” No entanto, um ou dois anos depois, acontece exactamente isso.

Pois…

O que vos leva a separarem-se naquela altura?

Mais uma vez, vou ser o mais honesto possível. Acabámos um disco, o Buraka, em 2014, tivemos um ano e tal de tour, a tocar em todo mundo, e depois estávamos a entrar numa fase de começar a pensar qual ia ser o follow-up. O que é que ia ou não acontecer depois. Só que não havia uma ideia muito concreta de como é que ia soar o próximo trabalho. E nós sempre tínhamos sido pessoas que faziam música em reacção a uma ideia. Não havia aquele hábito de fazer uma jam session e ver o que saía dali. Nunca fizemos isso. Pensámos no que é que queríamos fazer, no tipo de sonoridade que queríamos abordar, no tipo de direcção que queríamos seguir. E depois concretizávamos. Pela primeira vez, não tínhamos uma direcção concreta, ninguém se conseguiu sentar numa mesa e encontrar esse caminho. E começámos a perceber que precisávamos de viver outras experiências para, eventualmente, chegarmos a esta sonoridade que nos estava a faltar.

“Não havia uma direcção unânime [para os Buraka Som Sistema, em 2016]”

O problema foi não haver mais nada que, para vocês, fizesse sentido fazer? Ou cada um achar que fazia sentido fazer coisas diferentes?

Enquanto voz colectiva, não havia uma direcção unânime. Esse é que era o problema. Porque as outras coisas que estavam a acontecer, ou não estavam a acontecer, nunca tiveram grande influência naquilo que eram os Buraka Som Sistema. Enquanto o projecto estava a funcionar, todos os dias acordava e sabia que a minha função principal era tentar que ocorresse algo incrível na vida do projecto Buraka Som Sistema. E continuei a encarar as coisas assim, inclusive quando estava a fazer o Atlas. Não parei a minha vida toda para fazer aquele disco. Foi sendo feito em viagens, quando havia abertas no nosso calendário.

O Atlas parece mesmo um disco de viagens. Tanto que, na mesma altura, fazes também Club Atlas, aquela série documental em modo Bourdain da música das ruas, a andar pelos sítios e a falar com malta. O Atlas surge no contexto dessa produção?

O Atlas, o álbum, vem primeiro. Surgiu de uma abordagem à Red Bull, que na altura tinha uma série de estúdios espalhados pelo mundo, onde fui gravar. Em Cape Town, Amesterdão, São Paulo e Nova Iorque. Depois gravei também em Lisboa, onde eles não tinham estúdio, só que era a minha cidade e tinha de entrar no disco. Passei uma semana em cada uma destas cidades, a colaborar com pessoas diferentes, e todo esse processo e essas sessões de gravação foram acompanhadas e filmadas por um realizador que é o João Retorta. O objectivo era fazer uma série para o YouTube da Red Bull Music, chamada Atlas Unfolded, que descortinava das sessões de gravação do álbum. E continua online.

Não me lembro disso, só do Club Atlas.

Isso veio depois. Quando terminei esse projecto [para a Red Bull], comecei a pensar que seria interessante fazer o mesmo, mas, ao invés de estar com a cabeça enfiada no estúdio, ir conhecer pessoas. E em vez de estar a fazer um disco, ouvir os artistas e as pessoas e mostrar que há uma linguagem global na música electrónica, na música dança, e uma cultura mais viva do que em qualquer outro género. Quis ir a cidades onde houvesse algum cruzamento da tradição com a electrónica. E conseguimos convencer a RTP a apoiar-nos.

O Atlas, como dizia há pouco, é um disco de viagem, com muitos convidados, de muitos lugares. E mesmo o Nosso, apesar de ter mais músicos portugueses, não deixa de ser um disco muito extrovertido e expansivo. O terceiro álbum, o OBG, é bastante diferente. Não só por ter um som mais português, mas por ser mais teu. Por quase não se ouvirem outras vozes. Isto foi uma consequência da pandemia?

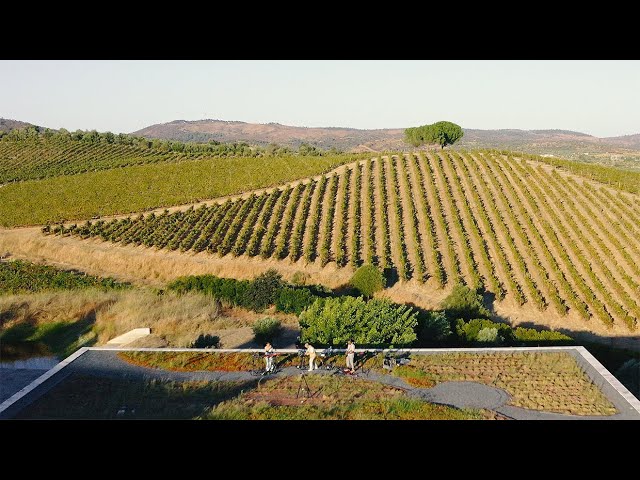

Creio que sim. Pelo menos é uma consequência daquilo que andei a fazer na pandemia, que foi gravar sets em paisagens bonitas de Portugal. Passou a ser o meu ofício principal durante esse tempo e decidi criar música nova para estes sets. Porque queria que fossem realmente diferentes e que tivessem a sua própria identidade, indissociável das paisagens. E no processo criativo que precedia essas actuações, e que era muito menos social pelas razões óbvias, voltei de certa forma àquela cave de casa dos meus pais na Amadora, onde ficava horas a produzir música no FL Studio – na altura chamava-se Fruity Loops.

Clássico.

Senti o mesmo, porque estava ali sozinho, sem pedir a opinião a ninguém, a fazer música, para dois ou três dias depois irmos gravar nos Açores. Acabou por ser um exercício mais interno, que implicava perceber algumas coisas que estavam mais presentes ao nível da música tradicional e que podiam ser trabalhadas. Não era só aquele exercício clássico de samplar uma música antiga e modernizá-la, passava também por analisar certos ritmos e padrões que se repetiam. No meio disso tudo, começam a surgir artistas com essa mesma identidade. Por exemplo a Rita Vian, com quem consegui entrar em contacto e produzir o primeiro EP, o Caos'a. Ou o próprio Pedro Mafama, com quem trabalhei no primeiro disco.

O teu mais recente álbum, o Soma, é muito diferente. Começa contigo, com o João Gomes e mais uma data de músicos em estúdio, a tocarem juntos. A fazer o que não puderam naqueles anos da pandemia e dos confinamentos. É uma resposta a isso?

Por um lado sim, por outro não. Porque a minha música sempre precisou muito desse lado social para existir. E dessas relações pessoais... Nesse sentido, talvez tenha sido uma vingança. Ou seja, já existia, deixou de existir forçadamente, e depois voltou a existir de uma forma mais intencional, se calhar.

Nunca tinhas feito um disco assim.

Não de forma tão intencional. Apesar de todos os meus discos serem feitos em estúdio, com colaboradores e com pessoas, nunca tinha trabalhado assim. Há uma música do Soma, a “Mood 111”, que tem 13 ou 14 co-autores, não tenho a certeza. Todas as pessoas têm dois ou três por cento [dos royalties], um bocadinho.

Nessas jams de onde brota o disco, tu fazias o quê? Estavas nos computadores, no pad? Ou tocas mesmo algum instrumento? Aliás, tu sabes tocar algum instrumento?

Toco tudo de forma funcional, mas nunca assumiria um instrumento em palco. Não toco o suficiente. O que fiz foi preparar uns 30 beats e depois fui para essas sessões, com o João Gomes e várias bandas – uma por dia, com elementos todos diferentes.

Quantos dias?

Três dias. Sendo que ele esteve presente nos três e juntos chegámos às formações de outras três pessoas para cada um dos dias, para fazer formações de quatro membros mais eu. Lançava o beat e toda a gente tocava em cima, 100% livre, sem qualquer limitação. Obviamente toda a gente sabia o que estava a fazer, e houve indicações no sentido de, se alguém chegasse a uma frase bonita, repeti-la. Porque a ideia não era estarmos a fazer grandes solos, era termos frases e construções sonoras. Ou, se as teclas estivessem a fazer um som bonito, a guitarra podia tentar ir atrás, etc. Quando se chegava a um som bonito, íamos todos atrás. Eu ia desenvolvendo o beat no momento e, se calhar, um beat que começou com dois minutos, passava a ter 27 minutos de improvisação, do início ao fim.

“Tive o cuidado de chamar pessoas que, de alguma forma, percebessem o que se passa [em Lisboa]”

Além dos músicos que tocaram contigo, ouvem-se vozes diferentes em quase todas as faixas. Há nomes óbvios, com quem já tinhas trabalhado, como o Dino D'Santiago. Ou mesmo o Carlão. Mas também tens pessoal mais inesperado, como a Teresa Salgueiro ou a Yeri e a Yeni, que estiveram recentemente no MIL. Qual foi o critério?

Queria estar a construir música com pessoas que tivessem a sua própria identidade, mas que partilhassem a identidade daquilo que estava a ser criado. Até no caso dos convidados que não vivem em Lisboa, tive o cuidado de chamar pessoas que, de alguma forma, percebessem o que se passa aqui e estivessem a par da sonoridade de Lisboa. Como o June Freedom, que é de ascendência cabo-verdiana. Ou a Carla Prata, que tem uma relação com Angola, apesar de ter crescido no Reino Unido, e ter passado por Lisboa também. Mesmo o próprio Jay Prince tem família ligada a Angola e um primo que trabalha na indústria musical aqui em Portugal. Ele tem uma noção do que é a cena em Lisboa.

E o que pautou a escolha dos convidados que vivem e trabalham em Portugal?

O que me interessou foi a mistura de pessoas. Por exemplo, ir buscar a Yeri e Yeni – que conheci pelas redes sociais delas, e mais tarde através do Dino, quando elas tocaram no Jardim do Verão da Gulbenkian – e depois chamar o Carlão, que é uma das pessoas mais veteranas da música urbana portuguesa. E juntar esses dois pólos numa canção é o tipo de exercício que faço questão de continuar a fazer. E que adoro. É desafiante, mas quando funciona é incrível. A nível nacional, as escolhas passaram muito por aí. Mas também por ir a lugares familiares e tentar dar continuidade a alguns diálogos começados no passado.

Falavas há pouco da “cena de Lisboa” e uma ideia que tem sido muito associada a ti – e sobretudo ao Dino D’Santiago – é a de uma “Nova Lisboa”. Que nova Lisboa é esta e quão diferente é da velha Lisboa para onde saías nos anos 90, a Lisboa dos Três Pastorinhos, do Captain Kirk...

Por acaso é uma boa pergunta. Que nunca me tinham feito. Normalmente, só perguntam pela “Nova Lisboa”. E acho interessante ires buscar essa primeira geração do Bairro Alto que nós vivemos porque, inevitavelmente, ela é muito a culpada de haver esta “Nova Lisboa” que o Dino cantou numa canção em 2018. Aliás, o Mundu Nôbu é de 2018, mas o tema mesmo saiu em 2017, quando fizemos a actuação no intervalo da Eurovisão.

É uma canção do Dino D’Santiago, mas contigo e com o Pedro [da Linha], certo?

Eu e o Pedro fizemos o beat, sim. Com o Dino a cantar. E o tema foi meio desenvolvido para esse momento da Eurovisão. Em que queríamos, de alguma forma, ter música nova.

“A ‘Nova Lisboa’ que o Dino [D’Santiago] canta resulta directamente dessa Lisboa dos anos 90, dos Três Pastorinhos, do Clube da Esquina, do Purex, do Captain Kirk”

Exactamente.

Respondendo à tua pergunta original, acredito que a “Nova Lisboa” que o Dino canta em 2017 resulta directamente dessa nova Lisboa dos anos 90, dos Três Pastorinhos, do Clube da Esquina, do Purex, do Captain Kirk. É uma consequência disso, porque o que acabou por se tornar o lado mais visível da cultura de Lisboa foi embrionado nessa altura. Tanto por artistas como por pessoas que frequentavam a noite e viraram jornalistas, agentes, etc. Toda essa indústria vem muito dessa década de 90. Em que estavas num espaço criativo, especificamente o Bairro Alto, onde te encontravas para fazer música. E havia quase sempre um teclista filho de pai moçambicano, com um percussionista brasileiro, com...

Já não eram só brancos.

E havia uma troca cultural, um diálogo criativo. Que foi o combustível de tudo isto que depois acabou por acontecer. Agora com uma ideia mais intencional de representatividade. De ter uma perspectiva muito mais clara sobre o que é que são estas estas gentes e o que é que são todas estas pessoas que se encontram na noite de Lisboa, na cultura de Lisboa, nas bandas de Lisboa. Em todo o lado. Aquilo que é hoje celebrado de uma forma mais intencional, no fundo. E se calhar deveria ser ainda muito mais celebrado.

Tinha que ser. Tem que ser.

Esta celebração já acontecia de uma forma natural há um tempo atrás. Só que não era se calhar intelectualizada, não era conversada, não era oficializada.

É pena que a nova Lisboa não seja só isso. Que seja também sítios como o Lounge a fecharem.

Não considero que seja a mesma nova Lisboa. São duas novas Lisboas.

Antagónicas.

Acho que sim.

[Suspiro.] Ainda não falámos do concerto de 28 de Novembro, no Coliseu de Lisboa. Quão diferente vai ser daquele que deste no Sónar, da apresentação do disco?

É sempre diferente encaixar [as canções] em 60 minutos ou conseguir ter...

Uma hora e meia. Duas.

Um livro sem limite de páginas para poder abrir.

A diferença é só a duração?

Não só. Vai estar em palco o trio que definiu e me tem acompanhado, o Danilo Lopes e a Ola Mekelburg. São pessoas que participaram nas sessões de gravação do Soma e depois deram este salto para o lado ao vivo. E o concerto vai passar muito por aí, se bem que vai haver uma intervenção maior naquilo que são temas mais antigos e alguns arranjos novos.

Também vais ter mais vozes no Coliseu, imagino.

Vai haver alguns convidados, com certeza. Para recriar os momentos de estúdio. E vamos tentar repensar a ideia da sala – onde é que fica ou não o palco, etc. Está a ser super desafiante pensar no concerto. Tenho tantas ideias, vi lá tantos concertos incríveis.

Já tocaste lá.

Não em nome próprio, mas como parte de um festival. Como aconteceu no [Vodafone] Mexefest.

E naquele espectáculo da Red Bull.

O Culture Clash. Mas isso era mesmo um formato diferente, não era sequer um concerto.

Também tocaste lá com os Buraka Som Sistema.

Na apresentação do Komba.

Pois.

Sinto um certo deslumbre, por assim dizer, pelo Coliseu. Por ter visto tantos concertos incríveis ali. Desde o Caetano Veloso, nos inícios dos 2000, ao Tricky ou assim. Coisas que aconteciam naquela sala e não aconteciam noutros sítios. Por ter visto lá tanta gente, estou a pensar no que dá mais para fazer que não seja 100% o óbvio? Acho que vai passar muito por pensar a sala, por pensar em quem é que fez parte da minha história e vai poder aparecer e cantar o seu momento, ou falar o seu momento, ou tocar o seu momento. Acredito que vai ser uma viagem bonita. Que vai passar mesmo por estes 20 anos.

“Prefiro celebrar o meu percurso – aquilo que fiz e continuarei a fazer enquanto João Barbosa – do que um número”

Vais recuperar alguma canção de Buraka Som Sistema?

Acabo sempre por ter os Buraka presentes, nos momentos de DJ set, ou de outra forma. Como ainda agora aconteceu no Avante! É importante celebrar o legado dos Buraka. Fazer com que ele faça parte do meu set, do meu dia-a-dia. Se for preciso, até vamos a 1-UIK Project, não sei. A setlist ainda está em aberto, todavia deve passar por tudo um pouco.

Perfeito.

Houve só uma frase que disseste logo no início da entrevista em que ainda não parei de pensar: “Estás a celebrar 20 anos de carreira”. Na altura não disse nada, mas o Coliseu é zero uma festa de 20 anos de carreira. Porque sinto que isso deixa subentendido que o melhor está para trás. E não me identifico com essa tipologia, essa numerologia de idade, de projectos e de bandas. As coisas estão sempre em movimento e prefiro celebrar o meu percurso – aquilo que fiz e continuarei a fazer enquanto João Barbosa – do que um número.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp