[title]

Em ano de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, o colonialismo português em África era um tema incontornável. Não tanto a contribuição de peso que a Guerra Colonial teve para a revolução, mas antes a história do discurso da ideologia colonial. Foi o que pensou, há dois anos, Isabel Castro Henriques, historiadora e investigadora em História de África, com extensa obra publicada, licenciada e doutorada na Universidade de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Foi ela quem começou a desenvolver o projecto para a exposição que agora pode ser visitada no Museu Nacional de Etnologia, a qual assina enquanto curadora.

A exposição "Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário. O Colonialismo Português em África: Mitos e Realidades" contou com o trabalho de trinta investigadores e o contributo de várias instituições, nacionais e estrangeiras, que cederam a vasta documentação iconográfica apresentada nos painéis explicativos. A essa documentação acrescem as mais de 100 obras de arte africana expostas, das colecções do Museu Nacional de Etnologia, com legendas que são pequenos textos escritos também pela curadora, uma autoridade na matéria.

A exposição desenvolve-se em torno de sete grandes temas, dos quais seis são mitos ainda hoje correntes sobre o colonialismo português em África, que foram criados a partir dos fins do século XIX para legitimar a actuação “civilizadora” portuguesa e a aniquilação das culturas e formas de organização existentes nos territórios. São eles: I – “Estamos em África há 500 anos”, II – “Missão civilizadora” e “Progresso”, III – “Vocação colonial” e “Missão histórica”, IV – “Os outros” e “Nós”, V – A “África portuguesa”, VI – “A grandeza da Nação” e a luta armada", e VII – "Descolonização, independências e legados do colonialismo", o único tema não relacionado com fabricações históricas.

Para cada um desses seis mitos é contraposto o conhecimento científico e histórico actual que desmonta essas narrativas falsas. São quatro painéis por tema, ilustrados através de fotografia, cartografia, documentação oficial, cronologias, pintura, livros, jornais, cartazes. Cada grande tema é ainda acompanhado por três vitrines de obras de arte africana, que são também elas um eixo argumentativo e de desconstrução das narrativas falsificadoras da ideologia colonial. Pretende-se com elas dar a conhecer a complexidade organizativa dos sistemas sociais e culturais das sociedades e o elevado nível simbólico e racional da arte africana, bem como a diversidade identitária das culturas do continente.

“É uma arte profundamente simbólica, há sempre mensagem, tudo tem um significado”, diz a curadora à Time Out, enquanto aponta, como exemplo, uma das peças. É mais uma das várias figuras humanas representadas descalças, denotando a ligação das divindades africanas à terra – ao contrário das europeias cristãs, que são celestiais. Este contacto íntimo com o solo é, portanto, de grande importância.

A frase-tópico I – “Estamos em África há 500 anos” está há décadas amplamente demonstrada como falsa pelo conhecimento de que a presença portuguesa era costeira, consistindo em entrepostos comerciais. Além disso, os primeiros colonos encontraram populações estabelecidas, autoridades locais, estruturas políticas, comércio, e não um continente vazio, como se convencionou posteriormente. As expedições científicas oitocentistas (1877-1886) fizeram a cartografia de reinos africanos e rotas de comércio existentes, sendo óbvia a inexistência de portugueses nesses territórios. Sabe-se actualmente que, desde o século VII, há comércio entre a costa ocidental africana e o Índico, e escavações arqueológicas mais recentes, em Benguela, encontraram cerâmica chinesa do século XII, o que dá a dimensão da importância das rotas comerciais existentes muito antes da chegada de europeus, comenta a curadora durante a visita.

Em 1914, o continente encontrava-se dividido pelas colónias europeias e as fronteiras não respeitavam os territórios africanos pré-existentes, e a palavra de ordem era ocupar. A Conferência de Berlim (1884) tinha posto fim às pretensões de "direitos históricos de descoberta" dos portugueses, decretando que os territórios pertenciam a quem os ocupava. Os territórios foram ocupados à força de armas, com recrutamento forçado de trabalhadores, cobrança de impostos, imposição de culturas agrícolas obrigatórias e destruição dos circuitos comerciais africanos – tudo isto com resistência das populações, decididas a preservar os seus territórios, autonomias e culturas.

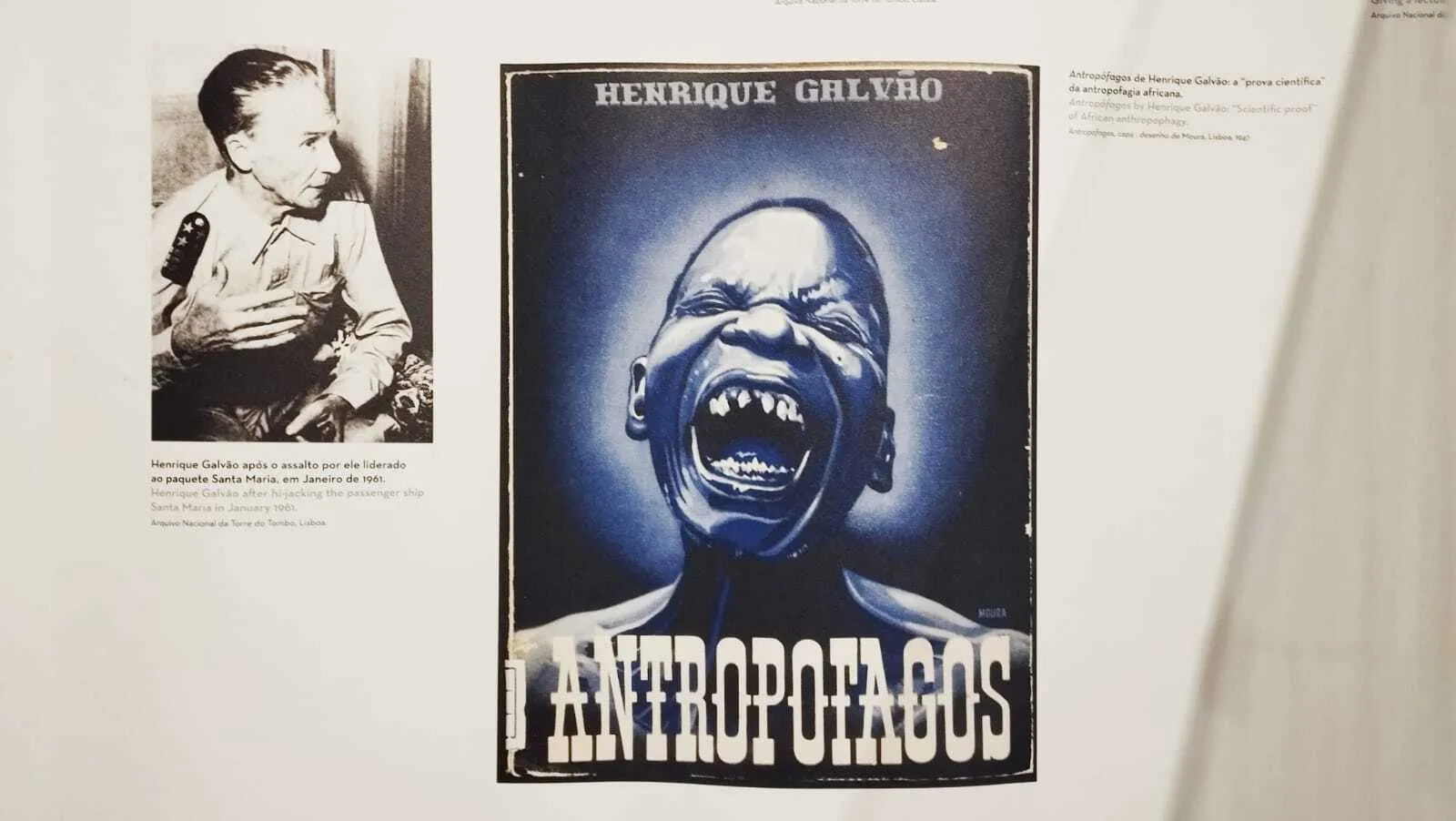

Esta ocupação armada dura até 1920 e recebe o nome de "campanhas de pacificação", sendo os africanos inferiorizados e apresentados como selvagens, simbolizados pela figura do "selvagem monstruoso" chefe nguni Gungunhana, que justificava a utilização de violência pelos "heróis brancos". Sátiras de Raphael Bordallo Pinheiro, em desenho e cerâmica, podem ser vistas na exposição. O mito do antropófago vem a culminar este processo, com Antropófagos, livro de 1947 de Henrique Galvão, a ser apresentado como "prova científica" do selvagem negro canibal.

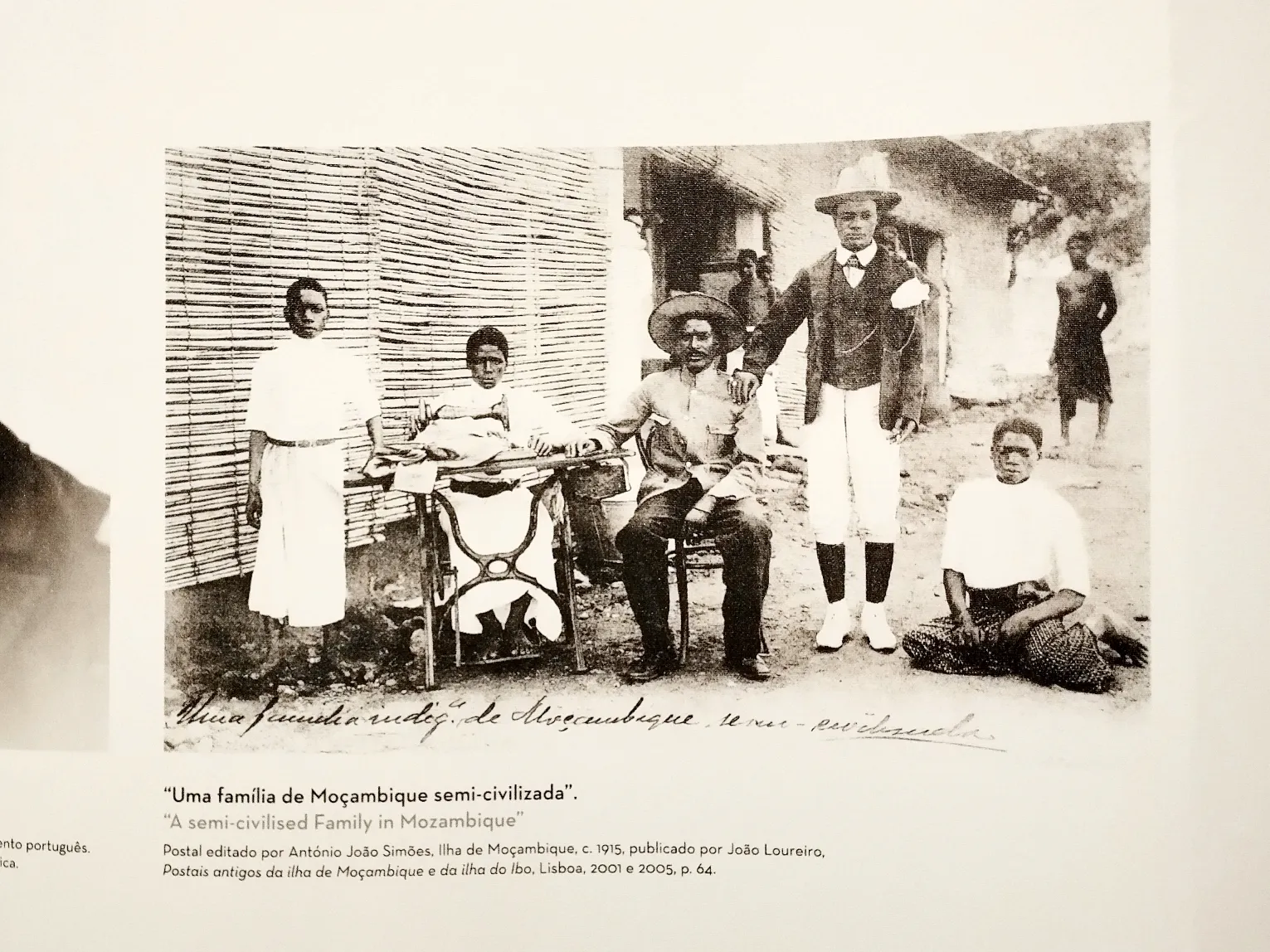

A tónica da selvajaria e da monstruosidade é glosada até à exaustão para justificar a missão civilizadora e de progresso dos portugueses – um pretexto para negar direitos aos indivíduos no seu próprio território –como se pode ver ao longo dos restantes painéis, onde, por exemplo, se ilustra, em fotografias de 1900, a "distância civilizacional" entre uma rapariga guineense "selvagem", de tronco nu e adornos africanos, em relação a de uma "cidadã" de Cabo Verde, com roupa e em ambiente europeu, devido à presença civilizadora portuguesa no arquipélago. Noutra foto, uma família é apresentada como "Família indígena do Bocoio, Lobito, apresentando laivos de civilização".

As políticas de assimilação são abordadas no tema III - "Vocação colonial" e "Missão histórica". A partir de 1914, o regime do indigenato veio "separar os colonos brancos dos indivíduos considerados de 'raça negra', que passaram a estar sujeitos a um processo (administrativo ou judicial) de 'assimilação civilizacional' para conseguir a cidadania", num processo extremamente racista, explica um dos painéis secundários. Sendo uma parte muito reduzida da população, é destes "assimilados" que sai a geração que combateu pela independência dos seus territórios.

Com mais de 100 pequenos tópicos e pequenos textos, a exposição, como a própria curadora diz, resulta do seu trabalho de 50 anos na área. Explica ainda que o objectivo não foi enchê-la de informação, mas admite que, para ser vista na totalidade, não necessárias várias visitas.

A exposição termina, ou começa, com o único objecto não-africano exposto: a caneta com que Ernesto Melo Antunes, representando o governo português, assinou o Acordo de Alvor, a 15 de Janeiro 1975, com os movimentos de libertação nacional de Angola, MPLA, FNLA e UNITA, pondo fim ao colonialismo português em África.

A programação paralela da exposição contempla uma exposição itinerante, unicamente documental, por escolas e centros culturais do país e por espaços de países de língua portuguesa em África e no Brasil, e ainda o ciclo Cinema e descolonização, com filmes relacionados com a realidade pós-colonial, a decorrer no ISEG e no Museu de Etnologia.

Avenida da Ilha da Madeira. Ter 14.00-18.00, Qua-Dom 10.00-18.00. Até 2 Nov 2025. 5€ (grátis ao abrigo das 52 entradas livres anuais para residentes em Portugal)

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram