Visitando este The Lisbon Studio, onde trabalhas, parece que percorremos diferentes quartos de adolescentes.

Realmente. Quando fazemos parte desses planetas maravilhosos, é como se me dissesses que fiz um disparate mas não o compreendo porque faz parte do meu modus operandi.

Era um aspecto positivo, atenção.

Sim, sim, e de facto acho que existe nos autores de BD um lado Peter Pan, muito curioso. Neste passeio rápido encontraste em quase todas as mesas um bonequinho ou outro. Quando trago aqui a minha filha de seis anos, ela dirige-se aos bonecos, e basta ver o olhar assustado dos meus colegas. “Não mexas no meu brinquedo” (risos). Eu digo-lhe que são bonecos dos adultos. Há um lado estranho de preservar a infância mas sem disso tirar prazer. As crianças brincam com os bonecos, estes não são brincados.

São um pequeno troféu numa redoma?

Sim, detestaria nascer no corpo destes bonecos. Devem ser altamente infelizes. Passam a vida parados a olhar para os donos. Alguns até ficam dentro das caixas, é mórbido.

Se calhar o quarto de um adolescente nem é tão luminoso.

Esta sessão de psicanálise está a funcionar bem (risos). É um bocado isso. Ainda preservo muito dessa viragem para a adolescência, que é a fase da revolta, da subversão, de querer ser um bocadinho terrorista face à ordem das coisas. À minha época, em Almada, onde vivia, atribuía isso ao punk. Até no meu traço acho que ainda tenho um pouco disso. Falta-lhe alguma ordem, definição.

Tentas espelhar esse desalinho?

Sim, para mim não é fundamental seguir à risca a realidade das coisas. Há um tipo de cliente com que me dou mal, o das agências publicitárias. Temos que nos cingir a exigências de briefing e estar à mercê de um cliente que nem sequer conhecemos, longe do produto. É um desenho desalmado. Nos anos 90 passaste por isso. Trabalhei muito em publicidade e de vez em quando ainda faço coisas, mas agora estou mais escudado pelo facto de ter um traço e um estilo.

Quando sentes que tens esse escudo?

As pessoas já têm essa consciência, e os desenhos que tenho feito para as Festas de Lisboa fazem a ponte para muitos trabalhos, que gosto, e que gosto menos. Sendo a EGEAC uma instituição que assegura os espectáculos em Lisboa é uma imagem de marca da cidade. Têm que ter algumas reservas. É de louvar entregarem a imagem das festas a um criativo que vai pensar por si. Nos primeiros anos ficaram um bocado assustados com alguns desenhos que foram submetidos à mesa.

Não passaram todos?

Nem todos foram aceites. Hoje considero que me excedi, talvez. Por questões políticas ou de costumes? É o cunho do politicamente correcto. São coisas que podem ferir susceptibilidades. Mas é uma migalha. 99% das coisas que fiz foram aceites. Há coisas naturais que me fazem rir. Há desenhos em que me pedem para subir o decote ou descer a bainha da saia. Entusiasmo-me (risos). Mas quero frisar às leitoras Time Out que não é um pensamento misógino. Desenho os homens da mesma forma. Muitas vezes acabo por torná-los mais naturais e menos homenzarrões. Tudo o que vou fazendo tem a ver com vivências. Se desenho uma mulher que tem uma tatuagem, aquilo não é por acaso. É para criar alguma agitação.

Quando pisas o risco ficas chateado porque se queixam ou ao mesmo tempo feliz porque ainda há margem para agitar?

Dá-me gozo pisar o risco. Acabo por desafiar a sorte e os poderes vigentes. Agrada-me saber que as entidades que mandam são pessoas que têm outro tipo de pensamento, hoje mais tolerante. Longe vão as mentalidades muito fechadas, pelo menos nesta nova Lisboa. Sou muito narrativo no desenho mas também procuro dialogar. Faço sempre uma memória descritiva para mostrar o que pretendo.

Aquela coisa da imagem que vale mil palavras...

Às vezes não chega. Quando tem algo que incomoda as pessoas só se centram naquele ponto. Já és um pouco autocensor prévio? O desenho nasce-me muito na cabeça. Tenho o problema da página em branco como todos os criativos, mas o desenho surge-me na cabeça, não na mão. Nasce quando os neurónios estão em explosão. Quando estás a acordar, a tomar um duche pouco quente, quando comes pela primeira vez, quando tens a primeira conversa do dia. A memória grava-me muito os desenhos. Espaços, locais, caras. Para nomes é que é péssima.

E condensa quilos de história.

E as paisagens da nossa vida. Quando passo o meu trabalho para o papel já sei para onde vou. Já sei que se há ali um ponto que vai provocar um telefonema a pedir uma alteração. Já vou preparado para isso. Envio o desenho e breve texto narrativo. Por exemplo: duas personagens numa sedução. O meu discurso vai para o amor, nunca uso a palavra sexo.

É fácil convencer?

Os bonecos são simpáticos, redondinhos. O cliente acaba por render-se às palavras bonitas, como o amor, amizade, a festa, alegria. A minha palete são cores primárias, muito ligadas à nossa psique, à nossa meninice. Quando alguém passa pelo meu desenho, pode não ter visto o traço, mas identifica-o pela mancha de cor. Os colegas da minha filha dizem “ah, aquilo é do teu papá”. São as melhores observações.

A tua filha opina?

Não, está na dela. Procuro não a levar a desenhar. Ela observa. A mãe, que canta, pede-lhe para cantar, e não está a dar certo (risos). Mas ela tenta imitar, apanha tudo. Já a vi desenhar coisas parecidas. Este mundo seria muito mais interessante se os políticos pensassem com o olhar de uma criança.

O desenho tem o lado da mensagem mas também de mistério. Que força há no teu não dito?

Há quadros do Van Dyck que têm uma carga simbólica enorme. Nem todos os desenhadores pensam assim. Um Daniel Lima, um Luís Lázaro, são mais conceptuais. No meu caso estou entre os dois. Procuro ser conceptual e ao mesmo tempo ser muito simples na linha. É o pormenor de uma mão, uma mensagem numa tatuagem. Houve um desenho muito elogiado por Fernando Medina nas Festas de Lisboa, mas tirou uma interpretação que não é a minha.

Qual foi o desenho?

O desenho das varinas que são marchantes com paquetes turísticos na cabeça em vez de canastas, até porque a venda ambulante foi proibida nos anos 80. As marchas vendem a imagem da varina, mas hoje ela é apenas decorativa. Aliás, as marchas têm essa coisa estranha de bilhete propagandístico, ao contrário dos arraiais. Em Lisboa temos também o fado e não há coisa mais aberta e trabalhada por vários músicos. Nesse sentido é fantástico. As marchas nunca deram esse salto. Eu não estava portanto a fazer o elogio da nova Lisboa, mas não perceberam (risos).

Não chega se o trabalho de casa só for feito deste lado?

Pode não chegar, é verdade. Gosto de ir à raiz dos problemas. Estou a trabalhar em algo para meados do próximo ano sobre a presença portuguesa na Grande Guerra. Vamos lembrar a batalha de La Lys e todas as consequências. A BD costuma ter esse lado um bocado masculino, fútil, da aventura.

Muito ligado à evasão?

Sim, e o argumento português é muito imaturo. Pretende-se fazer história à laia das séries da Fox, com bonecada aos tiros. Quero ser mais cru e duro. Falar da guerra como uma coisa horrorosa e privilegiar a fuga para a frente; a figura do desertor, algo que os norte- -americanos não fazem. O desertor não é o cobarde, é o apaixonado pela vida que pensa duas vezes; não é o traidor. No nosso corpo expedicionário só houve um caso desses. Éramos uma República fresca, ainda cheia de raivas. A minha história é a de um homem que vai cantar em vez de matar, que leva os homens a amarem e a fugirem.

Uma espécie de touro Ferdinando.

É, no final pisga-se. É esse lado que me interessa.

Os jornais também te deram essa faceta de investigador?

Sim, sim. Tive um percurso muito curto de passagem pelas Belas Artes de Lisboa. Nessa altura já era conhecido no meio por trabalhar com BD e ter ganho alguns concursos. Mas sabia que aquele não podia ser o meu caminho, queria sair de casa dos pais e ganhar dinheiro. Tive a sorte de ser convidado para fazer parte de um jornal satírico, o Fiel Inimigo, feito por jornalistas da velha guarda, com figuras incríveis como o Alberto Pimenta, Baptista Bastos, Luiz Pacheco. Ficava arrepiado e aprendi imenso. João Fazenda e André Carrilho também começaram aqui. Era um embrião de intenções. Durou uns dois anos e foi suficiente para que alguns de nós no desenho ganhássemos estaleca. Fomos contactados pelo Independente. Tive que abandonar o design.

Um momento que recordes especialmente?

Tantos. Talvez o momento em que desaparece o jornal satírico, quando a empresa foi dissolvida. O director, o Júlio Pinto, convida-me a apresentar um projecto de BD ao Independente. Encontrámo-nos na cervejaria Estádio e sugeriu uma coisa com gajas, sexo e políticos a citar grandes filósofos. Pensei que não ia dar certo. O filho dele com 10 anos estava lá e lembrou-se do nome “Filosofia de Ponta” para título. Fiz a primeira prancha. Na semana seguinte mostrei a Paulo Portas e Domingos Amaral. Guardo com carinho essa reunião. Júlio tentou vender uma história absolutamente subversiva. Mas resultou. Começou a ser publicado e toda a gente adorou. Durou 180 semanas. Parou porque já estávamos cansados. Quem não gostava eram os leitores de BD, que a achavam demasiado “hermética” (risos).

Num mundo tão visual, reportá-lo através da imagem tem vantagens. Também se corre o risco de ver banalizada uma ideia?

Vivemos um momento estranhíssimo do instantâneo. Uma imagem perde o seu significado passados dez minutos. Tem que ter uma carga muito forte para romper isso. Nós, criativos do visual, temos esse dever de levar aos contemporâneos a mensagem pela imagem, de contar a História, de quebrar tabus, ver como isso contaminou as gerações.

Os teus primeiros desenhos já revelavam preocupações?

Não, nada. Mas ainda bem que fazes essa pergunta porque faz a ponte. Os meus primeiros desenhos têm a ver com a Guerra Colonial. Tinha três anos quando o meu pai foi chamado para a guerra. Em 72, 73 e 74 comunicava connosco através dos aerogramas. Deixava um espaço grande com um bonequinho qualquer para eu pintar. Eu pintava e aquilo era devolvido para ele ver. Foram os meus primeiros desenhos. Foi um trabalho regular quase profissional, encomendando pelo meu pai.

Sempre quiseste fazer isto, então?

O meu pai enchia a casa de BD. Eu olhava para aquilo e sonhava fazer aquilo. Tinha muito isso na cabeça. Também queria ser arqueólogo por causa da história, mas tinha problemas respiratórios (risos). Mas no nono ano quando tive que preencher o formulário não havia autor de BD, nem ilustrador. O meu pai sugeriu arquitectura. Assustou-me imenso. Mas lá surgiu o boom da publicidade e das agências. Ser designer foi uma formação de uns anos. Acho que está incutido no meu trabalho.

Também está incutido na tua rotina receber telefonemas enganados por teres o mesmo nome do director de comunicação do Sporting?

(Risos). É um tipo porreiro que conheci em tempos, quando estava ligado ao PSR. Quando estava na direcção do DN, disse-me que recebia imensos emails a encomendarem trabalhos. Eu recebo telefonemas, emails... confesso que há duas semanas recebi um email, não posso dizer de quem, que rapidamente enderecei ao outro Nuno Saraiva. Terminei com “abraços benfiquistas”, para que não haja dúvidas. Já pensei que podia ter problemas com as claques mas sou amiguinho deles. Faço questão de cumprimentar todos os No Name Boys na Mouraria.

Nasceste na Mouraria.

Sim, a Clínica de São Cristóvão era bem vista e tinha maternidade à época. Mas toda a família era almadense.

Desenhas os que te são próximos?

Não identificados, mas aparecem, sobretudo paixões. De repente tenho uma mulher na cabeça, desenho-a sempre.

Elas reconhecem-se?

Penso que sim. A maior parte das vezes nem é com essa intenção, mas há sempre alguém que diz: ‘ah, desenhaste ali a tua amiguinha’ (risos) Achas que se percebe? Raios (risos).

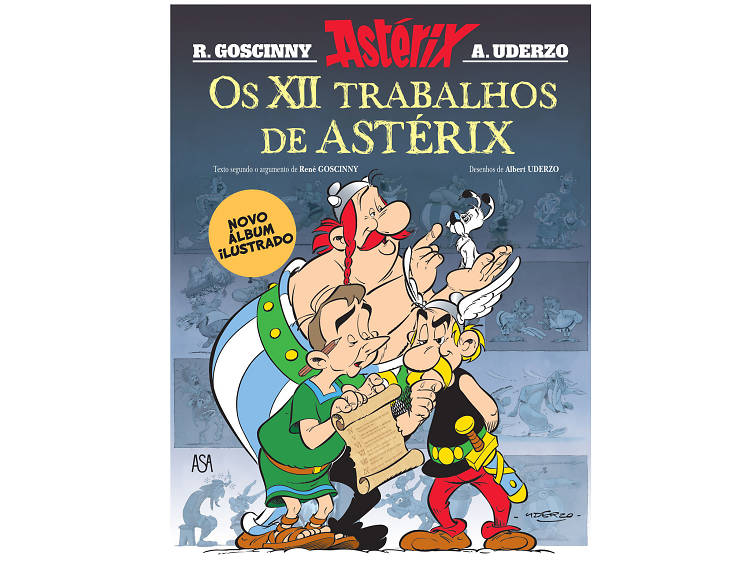

Desenhaste imensas personagens para o cartaz do Amadora BD. Que esperar desta 28ª edição?

Sempre me fascinou o estudo da origem das periferias. Há uma quantidade de personagens fascinantes que se passearam por estas zonas. Consegui recolher 150. Quanto à exposição, dei por mim a rever a minha primeira BD publicada e paga. Era de 1987. O mote tinha mesmo que ser 30 anos e retrospectiva.