E depois dos Python

O humor português não o seria o mesmo sem o absurdo pythoniano. Hugo Torres dá-lhe três exemplos bem conhecidos.

O humor britânico sofreu um “corte epistemológico sísmico” com os Monty Python. “Os Malucos do Circo” mudou tudo: a estrutura da comédia, as convenções, o gosto. Foi há 50 anos. Fazemos a historiografia da estreia.

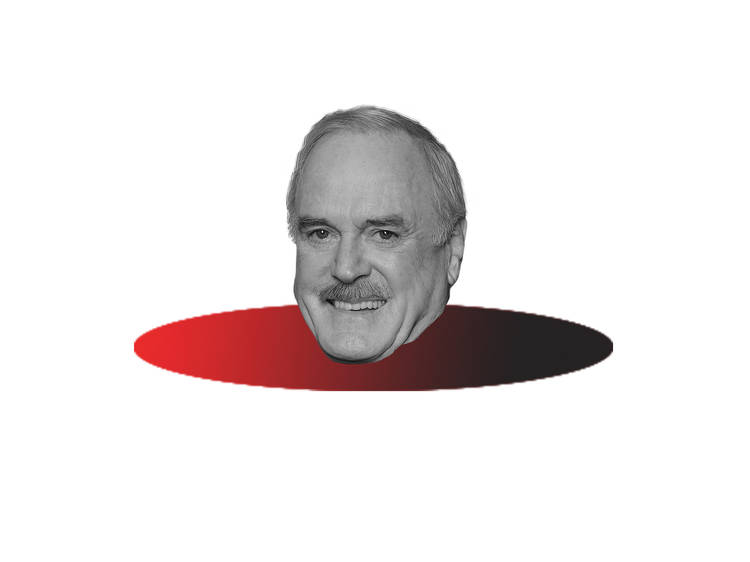

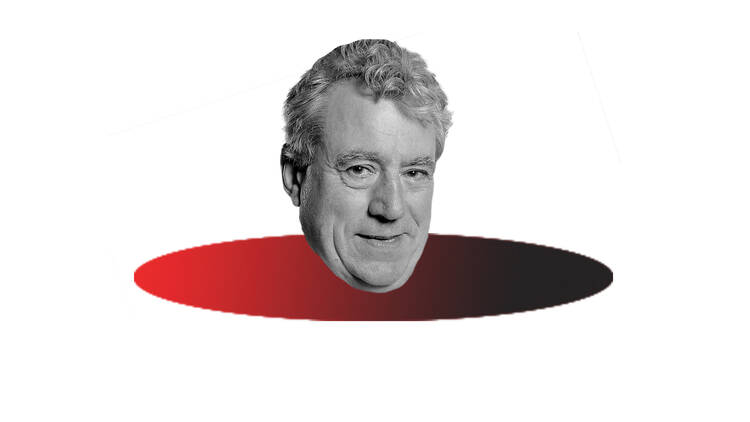

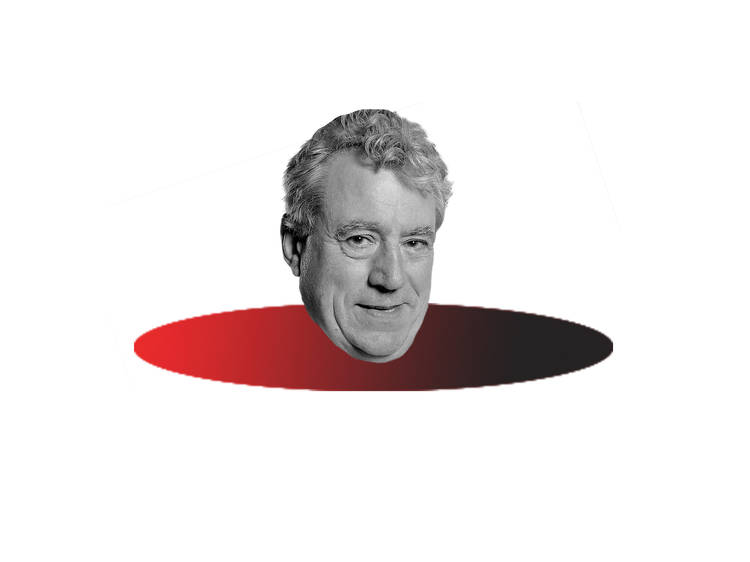

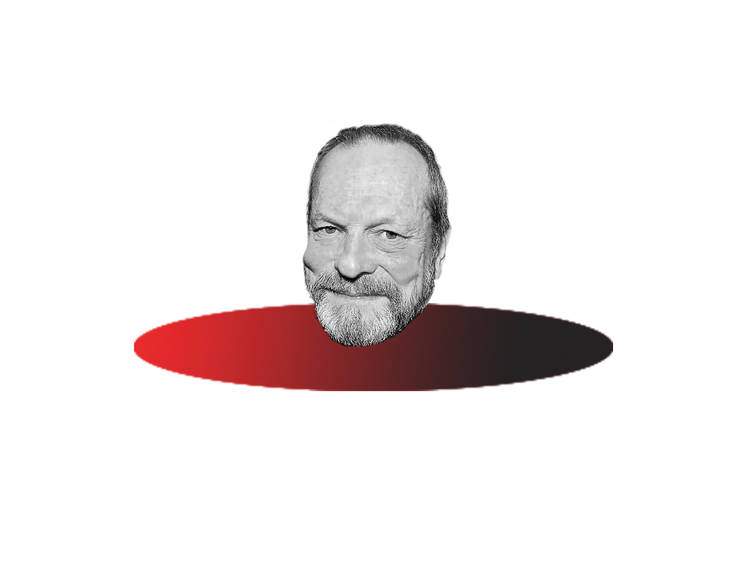

Esteve para se chamar Owl Stretching Time, Vaseline Review ou Bun, Wackett, Buzzard, Stubble and Boot, mas os seis autores da série, John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Michael Palin, Eric Idle e Terry Gilliam, acabaram por escolher Monty Python’s Flying Circus, porque, diz a lenda, “Monty Python” fazia lembrar um agente artístico manhoso.

Em Portugal chamou-se Os Malucos do Circo, e o primeiro episódio, que passou na BBC a 5 de Outubro de 1969, faz agora 50 anos, começava com um velho náufrago, a chegar à praia com dificuldade e a balbuciar “It’s...”, seguindo-se a voz off de John Cleese a dizer o nome do programa, enquanto passava o genérico animado por Terry Gilliam e se ouvia a marcha militar Liberty Bell. Intitulada Whither Canada?, esta primeira emissão incluía um sketch em que Mozart apresenta um concurso de mortes de personalidades históricas, aulas de italiano para italianos, porcos invisíveis a guinchar e a piada mais engraçada do mundo. Os Monty Python tinham entrado em cena. E ao longo de quatro temporadas, três filmes (Monty Python e o Cálice Sagrado, A Vida de Brian, O Sentido da Vida) e vários discos e livros, fizeram aquilo a que um professor de filosofia de Oxford, num ensaio muito sério que escreveu sobre o grupo nos anos 80, chamou “um corte epistemológico sísmico no humor e na comédia em geral”.

Dizer que os Monty Python revolucionaram o humor na TV e no cinema é ficar muito aquém do que eles fizeram. O sexteto operou uma ruptura radical e histórica na lógica, na racionalidade, nas estruturas e nas convenções formais, temáticas e de gosto da comédia, a golpes de humor demencial, inteligente e gloriosamente absurdo, graças a uma criatividade cómica sem limites, uma inesgotável veia satírica e à educação universitária de elite (Cleese, Chapman e Idle formaram-se em Cambridge, Palin e Jones em Oxford, e Gilliam numa faculdade privada dos EUA).

Nem o humor absurdo começou com os Monty Python, nem eles estiveram livres de influências ou tiveram geração espontânea. O nonsense tem uma tradição secular nas letras e artes britânicas; os Python eram fãs de programas de rádio e TV de humor surreal como The Goon Show, Not Only... But Also ou Q; e foram argumentistas e actores em títulos emblemáticos do boom satírico inglês dos anos 60, caso de The Frost Report ou Do Not Adjust Your Set. Mas Os Malucos do Circo, estreado faz agora meio século, foi a exultante, superior e colossal expressão colectiva do génio humorístico e do talento cómico individual, das influências pessoais e das idiossincrasias de escrita e representação de cada um dos seis Monty Python. Nunca ninguém tinha visto nada assim. E depois do fim do grupo, nunca mais ninguém voltaria a ver.

A comédia dos Python é imune aos estragos do tempo e transcende diferenças, fronteiras, épocas e gerações. Eles deixaram uma marca única, inimitável e inigualável na história do humor, da TV e do cinema, no espectáculo, na cultura popular e na linguagem, da informática (o “spam”) à paleontologia (há um fóssil de uma serpente gigante pré-histórica baptizado Montypythonoids), da exploração espacial (existem asteróides com os nomes dos seis membros do grupo) à bebida (a cerveja Holy Grail Ale). Ou ainda a expressão “pythonesco”, sinónimo de excêntrico, surreal, absurdo. Que nunca teria constado dos dicionários se a série se tivesse chamado Owl Stretching Time.

O humor português não o seria o mesmo sem o absurdo pythoniano. Hugo Torres dá-lhe três exemplos bem conhecidos.

Realizou a série de culto Fawlty Towers, entrou como actor numa série de filmes e em muitos anúncios publicitários, deu espectáculos de comédia e escreveu a sua autobiografia.

Assinou vários livros de ficção e não-ficção, bem como a sua autobiografia, fez televisão, compôs o musical da Broadway Spamalot e o oratória cómica Not the Messiah.

Fez vários documentários de viagens e escreveu livros do mesmo âmbito, assim como romances e obras de não-ficção, e tem vindo a publicar os seus diários em livro.

Realizou vários filmes, fez séries documentais de televisão, escreveu livros cómicos e de história medieval. Sofre de demência senil.

Realizou uma série de filmes, o último dos quais o conturbado O Homem que Matou Don Quixote, parcialmente rodado em Portugal, tendo-se também dedicado à encenação de óperas.

Publicou as suas memórias e morreu em 1989, de cancro. Os restantes Monty Python fizeram-lhe uma delirante cerimónia de elogio fúnebre, que podia ter saído de um episódio da série.

Já não passam na televisão, mas ainda é possível vê-los como se estívessemos em 1969. O mais surpreendente é que ainda faz sentido, diz Cláudia Lima Carvalho.

Meio século depois, longe da televisão tradicional que os revelou, é a Netflix a única plataforma que nos permite viajar no tempo. Desde o ano passado que é possível ver no serviço de streaming Monty Python’s Flying Circus (ou Os Malucos do Circo – assim se chamou a série quando foi exibida em Portugal). Os 45 episódios, que marcaram a estreia dos britânicos na BBC em 1969, estão todos disponíveis. Vale a pena lembrar que é aqui que estão alguns dos sketches mais memoráveis (e intemporais) do grupo.

A nossa sugestão é que comece por aí para depois ver Monty Python e o Cálice Sagrado, filme de 1975 que abre a trilogia imaculada que se completa com A Vida de Brian, de 1979, e O Sentido da Vida, de 1983 – este último, com pena, ainda não está disponível. Já no Reino Unido, está disponível toda a obra dos britânicos, incluindo o espectáculo que reuniu os Python muitas décadas depois em Londres: Monty Python Live (mostly): One Down, Five to Go. Se uma ida a Londres está nos planos para breve, não perca a exposição “Monty Python Explodes!”, carregada de documentos, fotografias e todo o material que possa imaginar relativo aos Monty Python. Está no British Film Institute (BFI), que foi durante um mês a casa do absurdo.

O humor português não o seria o mesmo sem o absurdo pythoniano. Hugo Torres dá-lhe três exemplos bem conhecidos.

O grande timoneiro da revolução pythoniana nacional. Os “Caixões Vilaças” (“caros com’ò caraças”) ou “A Última Ceia” (A Vida de Brian se Cristo fosse o protagonista) são sketches que poderiam fazer parte da obra dos mestres ingleses.

“Shakespeare da comédia e dos skteches.” É esta a definição do argumentista para a rábula, nem sempre bem-amada, do “Papagaio Morto”. Na rádio, dedica-se há anos ao noticiário absurdo com O Homem Que Mordeu o Cão.

O humor erudito – com referência a filósofos, linguística e xadrez – com o nonsense de rábulas memoráveis como “O papel. Qual papel?” ou “Homem a quem parece que aconteceu não sei quê”. Uma mistura absolutamente pythoniana.

E, de repente, silêncio. Durante segundos não se ouviu um som no Coliseu de Lisboa, lotado para receber o novo espectáculo de Luís Franco Bastos.

Quando nos sentámos com Herman José, já o humorista tinha perdido a conta às entrevistas. Mesmo assim, não contou o tempo, nem perdeu a piada ou o charme.

Tem uma gargalhada característica, um sentido de humor próprio e piadas rápidas, conhecidas por one liners. Já gozou com crianças com síndrome de Down, soldados feridos no Afeganistão e Reeva Steenkamp, assassinada por Oscar Pistorius – três exemplos do humor negro e desconcertante de Jimmy Carr. Falámos com o britânico, um dos mais destacados humoristas da actualidade.

Discover Time Out original video